Arche degli aragonesi.

Si chiamano così le 42 sepolture collocate nella sacrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli.

Ma perché le chiamano arche?

Eppure sono sepolture, seppur bellissime, degne di re, regine e nobiluomini avvolte in splendidi tessuti (velluti, sete e broccati). È il “passetto dei morti”. Ma dentro queste arche c’è qualcuno?

Si, i corpi ci sono. E sono imbalsamati. Mummie regali che vanno dall’epoca aragonese a quella napoleonica oggetto anche di studi approfonditi di paleopatologia che non sempre hanno chiarito alcuni misteri. Ma intanto di quasi tutti se ne conosce l’identita’ e spesso di che tipo di malattia morirono (sifilide, carcinoma al colon…)

Quello che è certo è che manca proprio il corpo più importante, quello del Re. Sto parlando del Re Alfonso d’Aragona (1396-1458), quello che siamo abituati a vedere trionfante su un baldacchino mentre entra nella città di Napoli nel 1443 con il suo corteo nel fregio dell’arco di trionfo del Maschio Angioino.

Alfonso fu Re Magnanimo. Si circondò di artisti ed intellettuali, spagnoli e italiani, e il Rinascimento a Napoli porta il suo nome.

Un Re amato. Un Re ammirato. Un Re che segna l’inizio della lunga dominazione spagnola a Napoli, che si legó ai domenicani e che fece di San Domenico il vero Pantheon della sua dinastia. Eppure lui qui non c’è, o almeno non c’ è più perché, per volontà testamentaria, il suo corpo fu portato poi in Spagna e riposa oggi nella Chiesa di Santa Maria di Poblet.

Ecco, quel “per volontà testamentaria” ci lascia un po’ con l’amaro in bocca.

Ma come? Il Re ha voluto lasciare quel regno che tanto amò e per il quale tanto lottó sbaragliando le truppe nemiche?

Alfonso core ‘ngrato!

Eppure, va detto, la sua cassa è sempre la più bella, bianca, e spicca, alta sulla sinistra, tra le altre pur nobili ed eleganti.

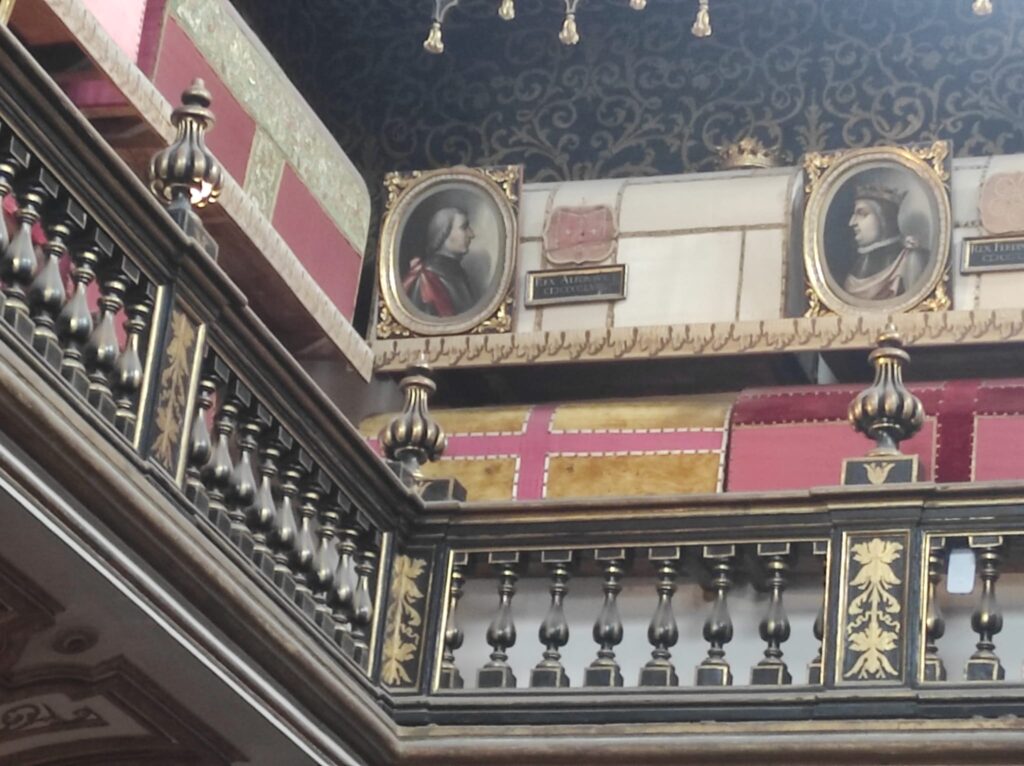

Quando si alza lo sguardo su quel ballatoio, si vede quell’effetto teatrale dovuto a quei finti drappi pendenti che incorniciano il bell’affresco settecentesco del Solimena: “Il trionfo della fede e la gloria dei domenicani”. Un capolavoro di luce, corpi e colori. Del resto il Solimena fu uno degli artisti piú richiesti durante il viceregno austriaco.

Grazie anche al suo contributo questa sacrestia, con le arche degli aragonesi, rappresenta un vero tesoro: trionfo multicolor e multimaterial fatto di stoffe, arredi liturgici, argenti, affreschi e dipinti.

Al core ingrato spagnolo va certamente il merito di aver lasciato l’eredità di un regno in pieno sviluppo con manifatture pregiate ed illustri che fecero scuola in tutta Europa.

Un’arca bianca vuota la sua ma piena di storia, quella di questa città… Grata.